历史见证者林慕理回忆抗战往事——

80年前,美国飞虎队飞机在平和迫降

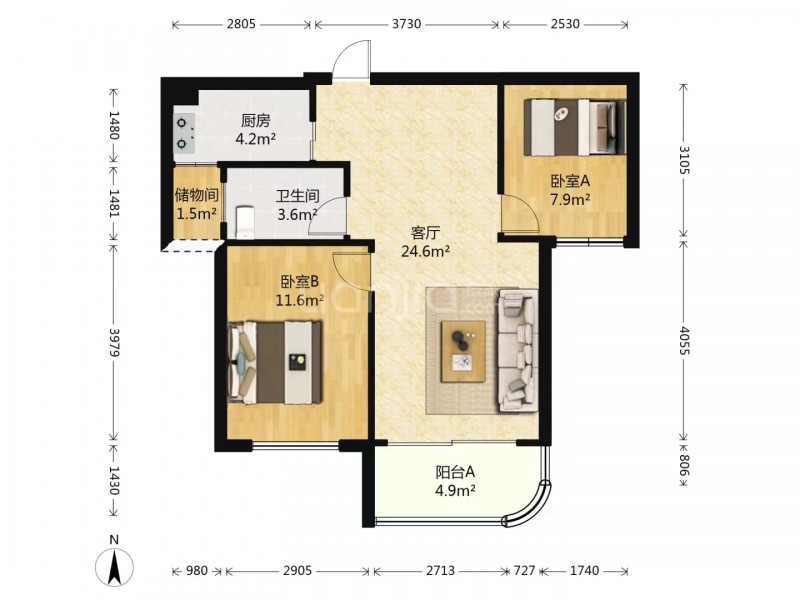

村民指着河对面介绍,当年飞机降落苦竹林村的溪沙埔,如今已绿树成荫。 林金荣 摄

近日,中国驻美大使馆的飞虎队纪念活动举行。83岁老人林慕理翻开1993年版《平和县志》,里面记载着民国三十四年(1945年)夏,美国第十三航空队—飞虎队一架战斗机在平和迫降,当地民众跨越语言与国界,向盟军飞行员伸出援手这样一段往事。

作为出生于平和的“抗战同龄人”,林慕理3岁时亲历抗战胜利。经过查阅《平和县志》等史料结合访问多位老人,他将这段险些被遗忘的历史拼凑完整。“80年了,老人们的记忆会模糊,但那些互助的细节,比书本上的文字更动人。”近日,林慕理老人向记者讲述那段镌刻着中美友谊的岁月。

惊弦

九龙江畔的“不速之客”

“民国三十年(1941年)4月30日和5月4日,日寇飞机两次轰炸县城,炸死炸伤数十人,烧毁房屋上百间。”林慕理指着《平和县志》里的记载,手指在“轰炸”二字上停顿许久。他说,这是平和人对战争最深刻的恐惧记忆,也为1945年的那次“相遇”埋下了伏笔。

1945年7月的一个午后,暑气弥漫,笼罩着九龙江支流花山溪流域。当时年仅3岁的林慕理与母亲正在湖田村小学的教室里——那时,他的母亲在这所学校任教,而学校距离苦竹林村的溪沙埔不足600米。

“突然,外面传来一阵‘嗡嗡’的轰鸣声,比平时日军飞机的声音更急促。”林慕理透过母亲的臂弯向外望去,只见天空中一架银灰色战机摇摇晃晃,宛如一只受伤的鸟儿在低空盘旋。

“飞机来啦!是鬼子的飞机!”村口的铜锣声骤然敲响,村民们有的扛着锄头,有的抱着孩子,争先恐后地往山上的防空洞跑去。林慕理的母亲也赶忙关上教室的门,将他按在教室角落的桌子下面,并捂住他的嘴,不让他哭出声来。整个屋子静悄悄的,只能听见飞机引擎发出的类似“喘息”的声音。

就在众人屏息凝神之时,战机突然降低高度,朝着苦竹林村西侧的溪沙埔俯冲而去。战机停稳后,两个身着飞行服的外国人从驾驶舱里爬了出来,一瘸一拐地走到沙地上。他们从口袋里掏出一张红色布条,上面用毛笔写着“来华助战洋人(美国),军民一体救护”——这便是飞虎队为解决语言障碍而准备的“血符”。

援手

跨越语言的善意接力

“当年的溪沙埔有半个足球场大,全是细沙,飞机落在上面,就像九龙江上的溪船停在岸边,不大不小正合适。”林慕理告诉记者,如今溪沙埔不见了,这里已绿树成荫,只有花山溪的水流还和当年一样,缓缓绕过这里。

战机迫降的消息很快传遍了周边村落。隆庆村村民蔡坤方与周边村的几个后生,扛着扁担、挑着尿桶最先赶到现场。“他们不是去看热闹的,是怕飞机上的汽油着火。”林慕理说,当时村民们都知道,飞机上的汽油遇火就炸,蔡坤方等人爬上飞机,用尿桶一桶桶把汽油舀出来,前后挑了18担,都倒在远处的荒地里,直到确认安全了才歇手。

现已近九十高龄的蔡坤方回忆道:“在花山溪上担任溪船‘渡伯’的是我们坑里村的蔡仪三老人。那天下午,有两名飞行员要前往琯溪镇(现小溪镇),需从梨林码头乘渡船过花山溪。那时花山溪有近百米宽,没有桥,全靠‘渡伯’撑船摆渡,一次收两分钱。”

蔡仪三撑船将飞行员送到对岸后,对方掏出钱想要付船费,然而由于语言不通,只能靠比划交流——一个飞行员先伸出一根手指,接着又换成两根,蔡仪三摇了摇头;对方再伸出三根,蔡仪三还是摇头。蔡仪三以为外国人是问“要多少船费”,可他只会说闽南话,没办法解释“只要两分钱”。当时那名飞行员急了,从口袋里掏出一张美金塞给蔡仪三,然后扭头就走。

飞行员抵达琯溪镇后,时任镇长的李明达立刻联系了平和私立大诚中学校长张景尧——这位北大毕业的校长精通英语,还带上了学校的英语教师陈玉凤,以便和飞行员沟通。“他们把飞行员安置在民主街的‘社会服务处’,后来又搬到美国传教士住的‘姑娘楼’,那里安静,方便养伤。”据现定居在苏州的年近九十的平和人张玉瑾女士回忆,那段时间,琯溪镇的人都想去看看“洋英雄”。大诚中学、双十中学、进德女中(这些都是抗战时分别从香港、厦门、漳州内迁至琯溪镇续办的学校)的师生代表,还带着鸡蛋、红糖去慰问……“当时我才八九岁,也跟着教会的小朋友去‘姑娘楼’慰问飞行员,他们很和善,从包里拿出牛奶糖分给我们,还摸着我的头笑。”那是张玉瑾第一次吃牛奶糖,那股甜味让她铭记了一辈子。

铭记

80年后的历史回响

“80年前的一个晚上,我表哥的朋友从收音机里听到了日本投降的消息。这个消息很快就家喻户晓,家家户户马上在二楼的窗外挂上了国旗。”张玉瑾回忆道,8月15日夜里,抗战胜利的消息传到了县城。人们奔走相告,敲锣打鼓、放鞭炮,学生们举着火把游行,大街小巷灯火通明。

林慕理轻声念着《平和县志》里的记载,眼神里满是回忆与感动。他说,那段时间,平和人的脸上都洋溢着笑容,而飞虎队战机迫降的故事,成了胜利喜悦中最温暖的一笔。

随着时间的推移,亲历者渐渐老去,这段往事也慢慢淡出了人们的视野。“我退休前在平和的卫生、教育部门工作,偶然听老人们聊起‘洋飞机迫降’的事,觉得很有意义。”林慕理说,为了还原那段真实历史,他先后走访联系了五六位老人(及他们的后人),其中最年长的已经98岁。老人们记性不太好,有的说飞机是银色的,有的说是木头做的,还有的说是灰色的;有的说飞行员带了红布条,有的说带了黄纸条。林慕理只能一点点比对信息,结合《平和县志》和飞虎队的史料,才把故事梳理清楚。

8月30日,林慕理通过电视新闻看到中国驻美大使馆举办的今年纪念抗日战争胜利80周年活动。当镜头扫过飞虎队后代们手中的老照片时,他指着屏幕对身边的妻子说:“你看,这就是当年帮助我们打日本鬼子的飞虎队。我们平和也有这样的故事,再过几天,我们一起回老家平和看看,那里曾停过一架‘英雄飞机’。”采访结束时,林慕理将整理好的笔记合上,扉页上写着一句话:“和平不是天生的,是无数人用善意和勇气换来的。这段往事,该被记住。”

☉漳州融媒记者 李 润 通讯员 黄水成

责任编辑/洪乐敏